この記事でわかること

- [Alexandros] ライブ&フェスのセトリ定番曲20選

- 各曲の“現場で刺さるポイント”を曲ごとに解説

- 読み方:まず曲リスト→刺さった曲から個別解説へ

◇ 熱狂も感動も体験できるライブ定番曲20選を解説

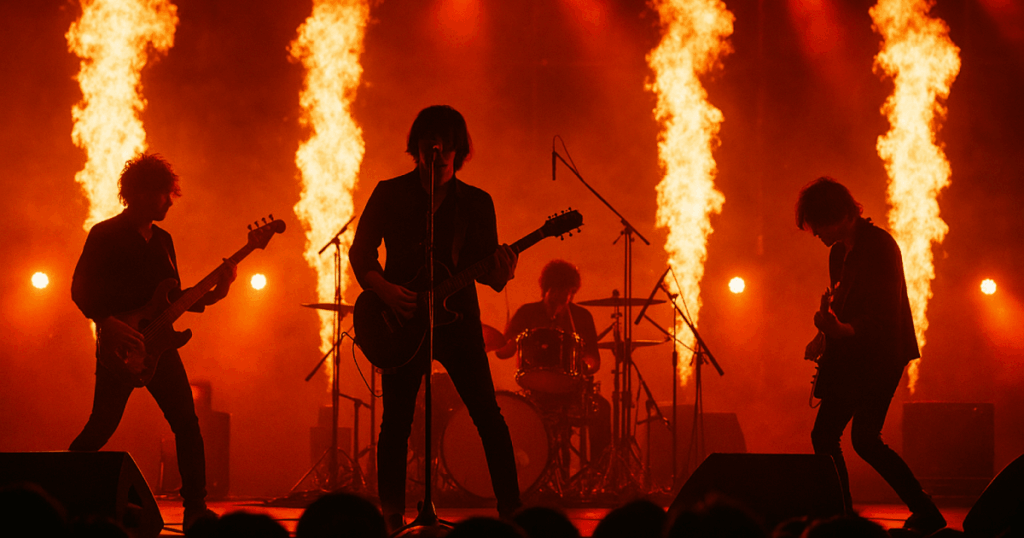

初めて[Alexandros](アレキサンドロス)のライブに足を運んだとき、筆者は音源だけでは想像できなかった体験をした。轟音のギターに合わせて観客が一斉に拳を突き上げ、フロア全体が波のように揺れる。会場中に大合唱が響き、気づけば自分も声を枯らして叫んでいた。これこそが“熱狂”という言葉の体現だと実感した瞬間だった。

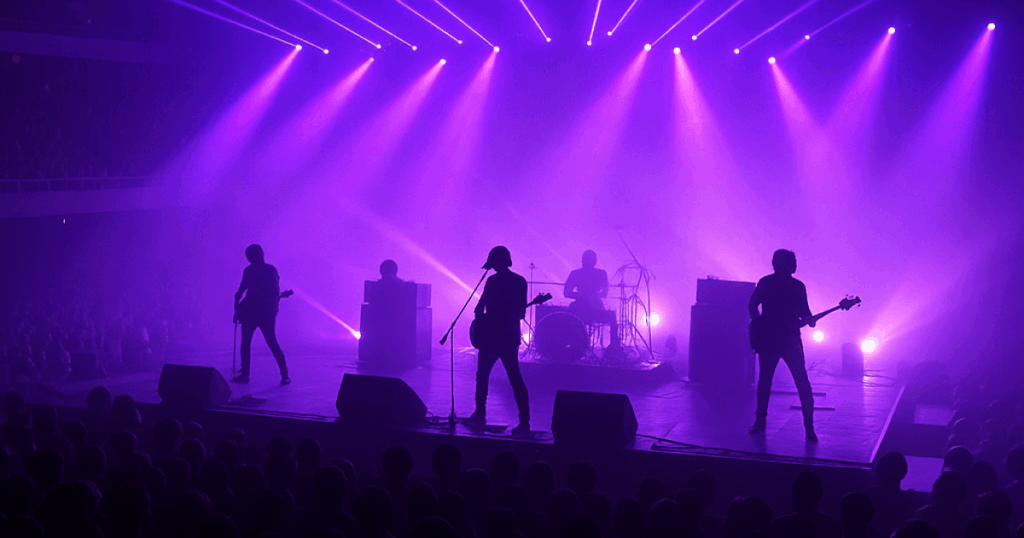

ところが、次の瞬間には空気が一変する。バラードが始まるとフロアは静まり返り、川上洋平の歌声だけが会場を支配する。涙を流す観客の姿を目にしたとき、音楽が人の心をここまで揺さぶるのかと胸が締めつけられた。暴れる楽しさと心に寄り添う温かさ——その両方を同じ空間で味わえるのが[Alexandros]のライブだ。だからこそ、一度体験すると**「また必ず戻ってきたい」と思わせる圧倒的な力**がある。

その振れ幅の広さを象徴するのが、ライブで披露される楽曲群だ。「閃光」のように爆発的なサウンドで観客を突き動かす瞬間があれば、「風になって」で会場全体が青や緑の光に包まれ、静かに余韻を噛みしめる時間もある。初期曲「todayyyyy」から最新アルバム『PROVOKE』の「JULIUS」「金字塔」に至るまで、その時代ごとの[Alexandros]を映し出す楽曲たちは、ライブで鳴らされた瞬間に新しい姿へと生まれ変わってきた。観客のシンガロングやクラップが重なり、曲が“完成”するのもステージ上ならではの魅力だ。筆者自身も、同じ曲を何度も聴いてきたはずなのに、会場ごとにまったく違う表情を見せることに驚かされてきた。

[Alexandros](アレキサンドロス)は、川上洋平(Vo/Gt)、白井眞輝(Gt)、磯部寛之(Ba/Cho)、リアド 偉武(Dr)を中心に活動する日本のロックバンド。2007年に[Champagne](シャンペイン)の名で結成され、2014年に現在のバンド名へ改名した。疾走感あふれるロックチューンから心に染みるバラード、さらに洋楽的センスを取り入れたスタイリッシュな楽曲まで幅広く手掛ける多彩さは、国内外で高い評価を受けている。ライブでは熱狂と感動を自在に行き来し、観客に“心を揺さぶる体験”を届け続けている。

他アーティストの“セトリ定番曲”もまとめて見たい人はこちら。

◇ [Alexandros](アレキサンドロス)ライブ&フェスのセトリ定番曲20選

- 閃光

- ワタリドリ

- Kick & Spin

- Waitress, Waitress!

- starrrrrrr

- Girl A

- city

- For Freedom

- todayyyyy

- 無心拍数

- Dracula La

- Adventure

- Forever Young

- we are still kids & stray cats

- WITH ALL DUE RESPECT

- 超える

- 金字塔

- JULIUS

- 風になって

- Baby’s Alright

1. 閃光

イントロが鳴った瞬間、客席から爆発するような歓声が上がり、筆者の身体の奥まで震えが走った。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主題歌として多くの人に知られるこの曲は、やはりライブでも圧倒的な存在感を放っていた。ステージ背後から放たれる真っ白な光が視界を突き抜け、その瞬間、観客は拳を突き上げながら全身でそのエネルギーを受け止める。

特に忘れられないのは大サビ前。観客の声が「OH OH OH OH」と一斉に響き渡り、照明の閃光と重なり合ったとき、会場全体がひとつに溶け合うようだった。その光景を目の当たりにして、筆者は鳥肌が止まらなかった。音と光、そして観客の声が完全に一体化する瞬間——そのとき初めて、「閃光」というタイトルの意味を心の底から体感できた。

2. ワタリドリ

「ワタリドリ」は[Alexandros]最大の代表曲で、筆者も何度もライブで体感してきたアンセムだ。イントロが鳴った瞬間、会場全体が大爆発したような歓声に包まれ、その熱気に思わず鳥肌が立った。青や白のライトが大空を思わせるようにステージを照らし、レーザーやフラッシュが展開に合わせて飛び交う光景は、息を呑むほど壮大だ。

サビに入ると、観客全員の大合唱が巻き起こる。「Wow oh oh…」のコーラス部分では、観客の声が演奏を飲み込むほどで、筆者も気づけば夢中で声を張り上げていた。ライブハウスではジャンプの熱気で床が揺れ、野外フェスでは夜空に何万人もの声が響き渡る。その圧倒的な一体感に胸が震え、涙が込み上げそうになったのを今でも鮮明に覚えている。

この曲は小田急線・相模大野駅の接近メロディに採用されるなど、音楽の枠を超えて多くの人に親しまれている。だが、筆者にとってはやはりライブで体感する「ワタリドリ」こそが本物の姿だと思う。音源を聴くだけでは絶対に味わえない、特別な一曲である。

3. Kick & Spin

ライブ序盤、「Kick & Spin」が鳴り響いた瞬間、筆者の体は自然に突き動かされていた。攻撃的なギターフレーズと疾走感あるリズムに、川上洋平のシャウトが乗ると、会場の温度が一気に上昇していく。観客は拳を突き上げ、サビでは大合唱が自然に生まれる。その激しい曲調と、声を合わせたくなるキャッチーさとのギャップに、筆者は鳥肌が立った。

過去のライブでは、ギタリスト白井眞輝がフライングVギターを担いで前方に飛び出し、観客を煽る場面もあった。さらに、川上がステージに乗り出してきたダイバーに手を伸ばし、ハイタッチを交わした光景も記憶に残っている。そんな瞬間を目にするたびに、この曲が“ライブアンセム”と呼ばれる理由を強く実感した。

実際に通算450回以上演奏されているという事実も、その存在感を裏付けている。筆者にとって「Kick & Spin」は、[Alexandros]のライブを象徴する瞬間を刻みつけてくれる一曲だ。

4. Waitress, Waitress!

ドラムが畳み掛けるように鳴り出した瞬間、筆者は思わず「来た!」と胸が高鳴った。そこから始まる「Waitress, Waitress!」は、序盤から一気に加速していく痛快なロックチューンで、筆者自身もライブで聴くのを心待ちにしている曲のひとつだ。ユニークなタイトルと遊び心ある歌詞に、メンバーの笑顔が重なり、ステージ全体が一気にポジティブな熱量で満たされていく。

実際のライブでは、観客がリズムに合わせてクラップで応え、テンポに引っ張られるようにジャンプの波が広がっていく。その熱気に巻き込まれ、筆者も自然と体を動かされていた。気づけば周りと一緒に笑顔で跳ねていて、曲が終わったあともしばらく胸に響いていたのは、速いビートとフロア全体の一体感だった。まさに序盤の勢いを決定づけるにふさわしい一曲だと、身をもって実感できた瞬間だった。

5. starrrrrrr

幻想的なギターのイントロが響いた瞬間、筆者は夜空の下に立っているような錯覚を覚えた。「starrrrrrr」は[Alexandros]初期を象徴する一曲で、ライブでは照明がリフとシンクロし、会場全体が星空のように輝き出す。サビに入ると自然と観客の大合唱が起こり、その声が天井まで響き渡っていく。筆者も気づけば声を合わせ、胸の奥がじんわり熱くなった。

特に印象に残っているのは、終盤の〈Woo oh…〉がフロア中に広がった瞬間だ。観客の声が一斉に重なり合い、音楽と観客の歌声が一体となるその空気は、まるで自分もステージの一部になったかのように感じられた。静かな余韻のあとに大きな拍手が鳴り響いたとき、この曲がずっとライブのハイライトとして愛されてきた理由を、筆者は改めて強く実感した。

6. Girl A

イントロのギターが鳴り出した瞬間、筆者は一気に異世界に引きずり込まれるような感覚に襲われた。強烈な赤と白のフラッシュライトが交互に点滅し、視界が切り裂かれるたびに胸の鼓動が早くなる。その張り詰めた空気の中で、川上洋平の低く囁くようなボーカルが流れ込み、会場全体が息を呑んだ。だがサビに突入すると一転、爆発的なサウンドが広がり、観客は拳を突き上げながら叫び声を重ねる。

「Girl A」はドラマ主題歌として広く知られるだけに、イントロの瞬間から大歓声が起きることも多い。特に間奏で川上と白井が向かい合ってギターを掻き鳴らす場面は、火花が散るような迫力で筆者も思わず鳥肌が立った。危うさと熱狂が同時に渦巻く空間は、まさに[Alexandros]が得意とする“異次元の没入感”そのものだった。

7. city

アンコールの最後に「city」のイントロが流れた瞬間、筆者は思わず息を呑んだ。定番曲として知られているが、この日はサプライズで披露され、会場が一気にどよめいた。都会的でありながらどこか郷愁を誘うメロディーに、観客は自然と体を揺らしながら聴き入っていた。

特に地元・相模原公演での一幕は忘れられない。演奏後に川上が「これからも相模大野をよろしくお願いします!」と語りかけた瞬間、会場全体が温かな拍手と歓声に包まれた。軽快なギターカッティングとキャッチーなサビに合わせ、街の灯を思わせる照明が一気に明るくなる瞬間、筆者は「city」がバンドの“始まり”を象徴すると同時に、今もなお愛され続ける理由を改めて実感した。

8. For Freedom

演奏が終わった瞬間、筆者は喉が焼けるようにひりついていることに気づいた。 夢中で声を張り上げ、拳を振り続けていたからだ。客席からは歓声と拍手が絶えず、熱気に包まれた空間はまだ冷める気配を見せない。

「For Freedom」は、デビューアルバムに収録された[Alexandros]の原点とも言えるナンバーだ。鋭いギターリフと川上洋平の叫びにも似たボーカルには、“自由を渇望する”気持ちと剥き出しの野心が込められている。ライブではオープニングを飾ることも多く、刺激的なSEを合図に鳴り出した瞬間、観客の心を一気に掴んでいく。その勢いは圧倒的で、聴く者に「これから始まる」という覚悟を突きつけるかのようだ。

10年以上にわたり演奏され続けてきた事実が、この曲がファンとバンド双方にとって特別な意味を持っていることを何よりも物語っている。

9. todayyyyy

「todayyyyy」が始まった瞬間、筆者の目の前に流れ星のような光の粒が広がった。 デジタル演出を駆使した照明が空間全体を包み込み、会場は一瞬で幻想的な雰囲気へと変わっていく。川上洋平が「我々は“歌うな”なんて言いません。いくらでも声出してくれ!」と呼びかけると、待ってましたとばかりに観客のシンガロングが爆発。歌詞を口ずさむ声と、肩を組んで歌うメンバーの姿が重なり、ライブならではの温かい一体感が広がっていった。

モンスターストライクとのタイアップで耳にしていた人も多く、「あ!この曲知ってる!」という歓声が上がる瞬間も印象的だった。今ではライブで披露されるたびに観客の熱気と合唱に支えられ、すでに定番の風格をまとった一曲として位置づけられている。

10. 無心拍数

イントロが鳴った瞬間、筆者の心拍数は一気に跳ね上がった。 アニメ『アオアシ』のOPとして知られる「無心拍数」は、序盤から会場を熱狂に包み込む起爆剤のような存在だ。高速で点滅する照明と突き進むビートに、観客は拳を突き上げ、頭を振りながら叫ぶように声を重ねる。サビ前後の「アーオーエーオー」でフロア全体がひとつになった瞬間、胸の奥が震えたのを今でも覚えている。 そしてクライマックスで放たれる〈ないないないないーーー!〉の絶叫。数千人の声が重なり合ったその光景は、まるで心臓が爆発しそうなほどの衝撃で、筆者も鳥肌が止まらなかった。タイトルとは裏腹に、ライブで体感する「無心拍数」はむしろ鼓動を極限まで高めてくれる——そんなギャップこそ、この曲が定番として愛される理由だ。

11. Dracula La

低音リフが鳴り響いた瞬間、筆者は暗闇に飲み込まれるような感覚に襲われた。 赤や紫の照明に染まったステージから「Dracula La」の重厚なサウンドが響き渡ると、会場の空気が一瞬で妖しく変貌する。そのリフに合わせてメンバーが激しく頭を振る姿に圧倒され、観客も自然とクラップで呼応していた。 終盤では川上洋平がマイクを客席に向けると、会場全体から「ラララ…」の大合唱が巻き起こる。その声は単なるコーラスではなく、呪文のように会場を支配し、筆者も思わず声を重ねながら鳥肌が立った。2015年に「ワタリドリ」との両A面で発表されて以来、この曲はライブ終盤を象徴する定番として圧倒的な存在感を放ち続けている。演奏が終わった瞬間に巻き起こった割れんばかりの歓声の中、筆者の胸も震えるような一体感に包まれ、この曲の特別さを改めて実感した。

12. Adventure

鮮やかなブルーの照明に包まれて「Adventure」が始まった瞬間、筆者の胸は一気に高鳴った。 疾走感あふれるリズムに合わせて観客が拳を掲げると、フロア全体がうねるように声を重ねていく。2015年に映画のタイアップ曲としてリリースされて以来、この曲は終盤のアンセムとして定位置を築いてきたが、生で体験すると音源以上の開放感に圧倒される。 特にサビの《いつだって僕達は君を連れて行く》のラインでは、観客の大合唱が一斉に広がり、筆者も声を振り絞りながらその“絶景”に身を委ねた。ラスト、川上洋平がマイクスタンドを高く掲げた瞬間、会場はひとつの塊のようになり、その余韻は終演後も胸に残り続けた。この曲がライブを象徴する一幕であることを、筆者は改めて実感した。

13. Forever Young

イントロが鳴った瞬間、会場の空気が一気に変わり、筆者の胸は高鳴った。 「Forever Young」はライブ本編のクライマックスを彩る定番曲で、疾走感と解放感がフロア全体を包み込むと、自然に涙腺が熱くなるのを感じた。 サビの〈We’re forever young〉では数千人の声が重なり、会場全体がひとつの大きな歌声となって天井を突き抜けるように響き渡る。 紙吹雪やシャボン玉が舞い、照明が加わった光景はまさに“青春の瞬間”そのものだった。〈世界一の海の向こう/永遠を目指して行って〉というフレーズが広がると、希望に満ちたエネルギーと同時に胸を締め付けるような感情が込み上げた。ライブレポートで“会場中が共唱する魔法”と評されるのも頷けるが、実際にその場で体験すると言葉では表しきれない圧倒的な一体感に包まれる。 この瞬間があるからこそ、「Forever Young」はライブに欠かせない特別なアンセムなのだと強く実感した。

14. we are still kids & stray cats

「we are still kids & stray cats」が鳴り出した瞬間、筆者の口元には自然と笑みが浮かんだ。 疾走感と遊び心を兼ね備えたこの曲は、ライブ中盤を盛り上げる鉄板ナンバー。ときには「Girl A」から曲間なしで繋がり、観客に休む間すら与えない怒涛の展開に会場が大きく揺れる。ライブ版では原曲以上にグルーヴィーにアレンジされ、筆者自身も「こんなに化けるのか」と驚かされた。サビの♪wow-ohでは観客が一斉に手を振り上げ、その光景はまるで会場全体が遊び心に包まれる瞬間だった。 メンバーも観客を煽り、ステージとフロアがシンクロする。猫耳カチューシャを付けて参戦するファンの姿が見られるのも、この曲ならではのユーモラスな一面だ。演奏後には「最高!」という歓声が飛び交い、SNSで「still kidsをライブで聴くとテンション爆上がり」と語られる理由を、筆者も身をもって実感した。

15. WITH ALL DUE RESPECT

イントロの攻撃的なリフが響いた瞬間、筆者の体は条件反射のように動いていた。「WITH ALL DUE RESPECT」はライブ序盤から中盤の定番で、原曲以上に音圧が増したサウンドが全身を直撃する。赤や青のストロボが激しく点滅し、観客の熱を煽る中で、間奏のキメでは自然と拳が突き上がり「ヘイ!」という叫びが重なる。サビに入ればフロア全体が揺れるほど観客が飛び跳ね、川上洋平の煽りに応える声とクラップが一斉に広がっていく。ファンからは「この曲は3回でも5回でもやってほしい」とまで言われるほど支持が厚く、爆発力は折り紙付きだ。ラスト、サウンドが一瞬で途切れた瞬間に湧き起こる喝采と歓声は、筆者にとっても毎回鳥肌が立つ瞬間。まさにライブ鉄板曲と呼ぶにふさわしい存在だ。

16. 超える

イントロが鳴った瞬間、筆者の周囲から歓声が一斉に沸き起こった。 「超える」はアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のOP主題歌として誕生し、今ではライブ本編のクライマックスを彩る定番曲に定着しつつある。サビに突入すると、眩い白色の照明が客席の後方まで一気に広がり、観客は拳を突き上げながら〈超えてゆけ〉と声を合わせる。その瞬間、会場全体が大きな応援団のようにひとつにまとまるのだ。

ラスサビ直前に走る閃光のようなフラッシュは、熱気をさらに加速させる演出。筆者自身もこの瞬間には体が勝手に動き、声が枯れるまで叫んでいた。背中を押されるような高揚感と、限界を突き破るような感覚が同時に押し寄せ、曲名そのものが音になったかのように響いた。 音楽メディアでも「疾走感と前向きな歌詞がライブ映えする」と評されており、新規ファンにも古参ファンにも支持される理由がよくわかる。

17. 金字塔

2025年リリースの最新アルバム『PROVOKE』に収録された「金字塔」は、[Alexandros]が新時代へ踏み出す象徴的なナンバーだ。 ライブでは本編中盤から終盤に組み込まれることが多く、登場して間もないにもかかわらず、すでに**「次世代の定番曲」**としてファンから支持を集めている。

イントロが鳴り響くと、ステージ後方に設置されたライティングタワーが金色に輝き、まさに“金字塔”を思わせる演出で観客の視線を釘付けにする。重厚なドラムと鋭いギターリフが全身を直撃し、サビでは火柱やストロボが炸裂。特に終盤、白井眞輝の鬼気迫るギターソロが差し込まれる瞬間、客席からはどよめきと歓声が同時に巻き起こり、空気が震えるのを肌で感じた。

音楽メディアでも「Waitress, Waitress!を彷彿とさせる高密度ドラムが新しい進化を示している」と紹介され、SNSでは「ドロスはまた期待を超えてきた」「死ぬまでにこの曲を1億回聴く」といった熱い声が相次いでいる。筆者自身も初めて生で聴いたとき、その圧倒的な迫力に胸を貫かれ、**“この曲が今後のライブのハイライトを担う”**と確信した。

18. JULIUS

暗転したステージに一筋のスポットライトが落ちる。その静けさを切り裂くように始まるのが「JULIUS」だ。 最新アルバム『PROVOKE』の冒頭を飾り、ドラマ『ゴールデンカムイ』北海道編のエンディングテーマとして書き下ろされた一曲である。川上洋平が「ありとあらゆる鬱憤を晴らすようなロックソング」と語った通り、ライブでは爆発的なエネルギーを解き放つ。

歌い出しと同時に照明が一斉に明転し、ドラマティックな展開に合わせてレーザー光が客席を切り裂くように駆け抜ける演出は圧巻だ。さらにアウトロでは銀テープが宙を舞い、視覚的にもカタルシスを極限まで高めてくれる。ラストサビで川上が「まだ声出るか!」と叫ぶと、観客全員が〈Woohoo…〉のコーラスで応え、その瞬間、会場全体が巨大な合唱団と化す。

実際に初披露された公演後には「アルバム冒頭曲なのにライブでは本編ラストの風格がある」「鳥肌が止まらなかった」といった感想がSNSやレポートで相次いだ。筆者自身も、演奏が終わった直後の静寂を破るように起こったスタンディングオベーションと『ジュリアス!』コールに立ち会い、この曲がすでにライブのフィナーレを象徴する存在になったことを実感した。

19. 風になって

激しい曲が続いたあとに「風になって」のイントロが始まると、会場の空気が一変し、ふっと穏やかさが広がる。 筆者はその瞬間を何度も体感してきたが、毎回胸が温かくなるのを感じる。SUBARU『XV』のCMソングとして書き下ろされたこの曲は、爽やかなメロディと前向きな歌詞が特徴で、ライブでは中盤のクールダウンやバラードブロックに置かれることが多い。

青や緑を基調にした照明がステージを包み、背後にそよぐ幕や映像がまるで風景画のように広がる。観客は騒ぐのをやめ、静かに耳を傾ける。サビで響く〈風になって 風まかせになっていく〉のフレーズは、聴く人の心にすっと入り込み、優しいのに力強い余韻を残す。 実際、目頭を押さえながら聴き入る観客も少なくなく、ライブレポートやファンブログでも「涙が止まらなかった」「洋平先生の歌声に救われた」と綴られている。

演奏が終わると、夜明けを思わせる明るい照明の中で、静かで長い拍手が自然と続く。その余韻に包まれるたびに、筆者は「風になって」が単なるバラードではなく、ドロスのライブに欠かせない“癒やしのひととき”を生み出す特別な楽曲であると再確認するのだ。

20. Baby’s Alright

「Baby’s Alright」は、ドラマ『六本木クラス』の主題歌として広く知られるナンバー。 イントロのギターが鳴り出した瞬間、筆者は毎回心を鷲づかみにされる。音源ではスタイリッシュな印象が強いが、ライブではアレンジが大胆に変化し、重厚さと疾走感が増した“ライブ化け”を見せるのが最大の魅力だ。中盤から終盤にかけて披露されることが多く、会場の熱をさらに引き上げる役割を担っている。

特に印象的だったのは、TV Asahi Dream Festival 2022でのサプライズ演出だ。幕が開くと同時に「Baby’s Alright」が鳴り響き、観客の意表を突いた。さらに余韻が冷めぬうちに短縮版のリプライズが続けて披露され、会場全体が驚きと興奮に包まれた。その瞬間、筆者も「この曲はやっぱりライブで真価を発揮する」と強く実感した。

終盤のサビで観客の声が自然と重なり合い、曲が持つエモーショナルな力が一気に開花するのも忘れられない。「Baby’s Alright」は単なるタイアップ曲ではなく、今では“ライブを象徴する1曲”へと進化している。

※PR:[Alexandros]|チケットの相場を見る【チケットジャム】◇ まとめ|[Alexandros](アレキサンドロス)の未来へ——これからも進化し続けるライブと定番曲

[Alexandros]のライブは、ただ音を聴くだけの場所ではない。そこには爆発するような熱狂と、心に染み入る感動、その両方が共存している。筆者が初めて足を運んだときも、轟音のギターと観客のジャンプに巻き込まれて声を枯らしたかと思えば、バラードで会場全体が静まり返り、涙を流す人々の姿に胸を揺さぶられた。音源を超えて「生きた音楽」として観客と共鳴する瞬間こそが、[Alexandros]のライブの真髄だ。

今回取り上げた20曲は、その魅力を象徴する楽曲ばかりだ。序盤を一気に加速させる「Kick & Spin」や「WITH ALL DUE RESPECT」、遊び心に溢れる「we are still kids & stray cats」、バンドの原点を思わせる「For Freedom」や「todayyyyy」。そして、観客が声を合わせることで完成する「ワタリドリ」や「閃光」は、まさにライブの代名詞と言える存在だ。さらに、「風になって」や「Forever Young」のように観客の心に寄り添う楽曲もあれば、「Dracula La」「Adventure」のように終盤を彩る壮大な曲もある。最新作『PROVOKE』からの「JULIUS」や「金字塔」、アニメ主題歌として注目を集めた「超える」も、すでに定番として根付いてきた。初期から最新まで幅広く演奏される20曲を通じて、バンドの進化と挑戦の歴史を辿ることができるだろう。

また、ライブの演出や観客の反応も音楽を特別なものにしている。ストロボやレーザー、紙吹雪や炎の演出は楽曲の世界観を拡張し、観客のシンガロングやクラップが加わることで音楽が“完成”する。ジャンプで床が揺れる瞬間もあれば、涙が静かにフロアを包み込む時間もある。その光景の一つひとつは体験者の記憶に深く刻まれ、何度でも足を運びたくなる理由となる。筆者自身も、同じ曲を聴いているはずなのに、その日の演出や観客の熱量でまったく違う表情を見せることに驚かされてきた。

初めてライブに行く人にとって、この20曲を予習しておくだけで楽しみ方は大きく変わる。イントロが鳴った瞬間に起こる歓声、サビでのシンガロング、バラードで広がる静寂と余韻――それらを知っておくだけで、現場で味わう感動は何倍にも膨らむ。一方で、すでに何度も参戦しているファンにとっても、「やっぱりこの曲が特別だ」と再確認するきっかけになるはずだ。

[Alexandros]はキャリアを重ねてもなお進化を続け、新しい楽曲を次々とライブ定番へと昇華させてきた。その挑戦の軌跡は、常にファンの記憶に刻まれ、未来のライブ体験へとつながっていく。きっとこれからも新たな名曲が加わり、また違う景色を見せてくれるに違いない。

だからこそ、この記事を読んだあなたにはぜひ一度、実際にライブ会場へ足を運んでほしい。爆発する熱狂と心を震わす感動、その両方を同時に体験できるのが[Alexandros]の最大の魅力だ。 その瞬間、あなた自身の心にも“定番曲”と呼べる一曲が刻まれるはずだ。

◇ よくある質問(FAQ)

Q1. [Alexandros]のライブで必ず演奏される曲はありますか?

A1. 「ワタリドリ」と「閃光」は特に演奏頻度が高く、ほとんどの公演で披露される代表曲です。観客の大合唱が起こるシーンは、ライブの定番となっています。

Q2. 初めて[Alexandros]のライブに行く場合、知っておいた方がいい曲は?

A2. 「ワタリドリ」「閃光」に加え、「Kick & Spin」などの盛り上がり曲は必須。静かな曲では「風になって」や「city」が特に印象的なので、事前に聴いておくとライブをより楽しめます。

Q3. 最新アルバム『PROVOKE』から定番化している曲は?

A3. 「JULIUS」と「金字塔」がすでに多くのライブで披露されており、新しい定番曲として定着しつつあります。どちらも迫力ある演出で盛り上がるので要チェックです。

Q4. [Alexandros]のライブは初心者でも楽しめますか?

A4. はい。コール&レスポンスやシンガロングが自然に巻き起こるので、初めてでもすぐに一体感を感じられます。盛り上がる曲だけでなく、聴き入れる曲もあるため、音楽に身を任せれば存分に楽しめます。

Q5. ライブで特に感動した曲は何ですか?

A5. 筆者自身は「Forever Young」で会場全体が大合唱した瞬間に強く胸を打たれました。曲の持つ青春感と希望に満ちた歌詞が、ライブで何倍にも膨らんで響くのが印象的です。

◇ [Alexandros](アレキサンドロス)公式サイト・SNSリンク集

[Alexandros](アレキサンドロス)Official Site(公式サイト)

https://alexandros.jp

X(旧Twitter)

https://twitter.com/alexandroscrew

Instagram

https://www.instagram.com/alexandros_official_insta/

YouTube(公式チャンネル)

https://www.youtube.com/@ALEXANDROSchannel